HDD(ハードディスク・ドライブ)解説のTOP

HDD(ハードディスク・ドライブ)は、磁気ディスク(プラッタ)と磁気ヘッドから構成される記憶装置です。HDDはストレージと呼ばれることがありますが、これはコンピュータで記憶する装置全般をさし、MOディスクやフロッピー、光ディスク(CD-RやDVD-Rなど)もストレージです。

磁気ディスクことプラッタは磁性体を塗布した円盤で、実際にデータが記録される部品。プラッタとは大皿とか円盤という意味を含んだ単語です。そして磁気ヘッドは、プラッタにデータを記録したり読みだしたりする部品です。HDDは磁気で記録しているので、電源供給されなくてもデータが保存され続けます。そのかわり、強力な磁気に触れるとデータは消失・損壊します。

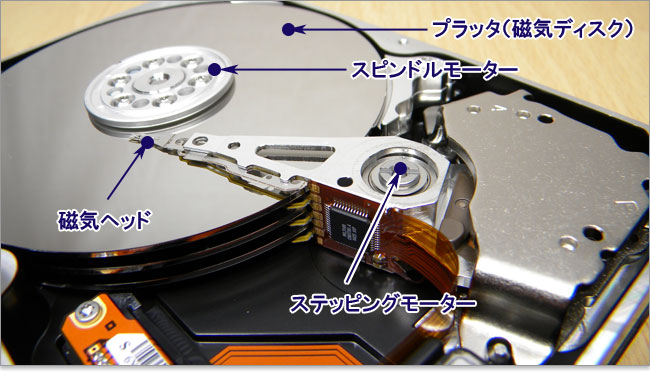

蓋を開けたときの、HDD内部。(※微塵のゴミでも侵入厳禁なので、現役のHDDを開けるのはご法度!)

HDDのサイズでは、デスクトップPCで主流の3.5インチ、ノートPCで主流の2.5インチが一般的です。比較的希少なサイズでは1.8インチもあります。小型ほど1GBあたりの単価が高く、低速傾向ですが、低発熱のメリットがあります。市場では2.5インチが最も高い出荷量で、ノートパソコンのほうがデスクトップパソコンより出荷台数が多いことと、デスクトップ用でも充分な大容量になったことが背景にあるようです。

HDDのチェックポイント1:衝撃に弱い

モーター駆動によってプラッタが回転し、磁気ヘッドによってデータが読み書きがされます。その構造のため落下の物理衝撃に脆く、パソコンパーツのなかでも壊れやすいパーツです。

これがHDD内部パーツの名称。スピンドルモーターはプラッタを回転させるためのモーター。軸受け部分では、ベアリングではなく流動式の軸受けが多く採用され静粛性が高められています。ステッピングモーターは、指定されたトラックとセクター位置に磁気ヘッドを移動させるためのモーターで、精密さが求められます。

HDDのスペックを表す項目として、「シークタイム」と「アクセスタイム」がありますが、HDD製品によっては情報公開されている場合があります。

シークタイムとは、プラッタの目的位置にヘッドが移動するまでの時間。数値が低いほど短時間と言うことで高性能と言えます。ディスクと内周部と外周部では条件が異なるので、移動平均時間を公開している場合が多いです。

アクセスタイムとは、命令を出してから読み込むまでの時間を指します。これらの情報は非公開の場合が多いですが、実際使って速度の違いを感じるほどのものではありません。ほとんど無視してOK

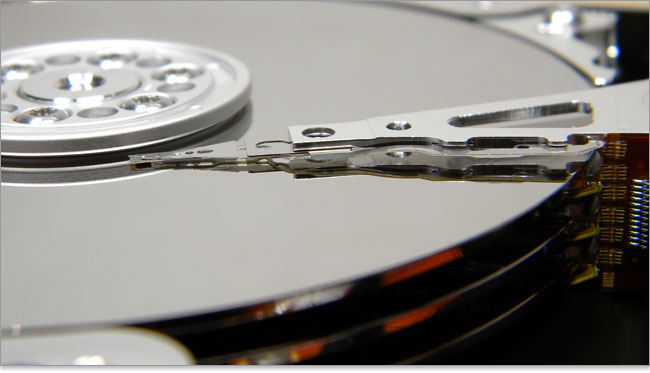

磁気ヘッドとプラッタは位置関係は非常にすれすれです。ヘッド浮上量は2nmほどしかなく、それはなんとタバコの煙の粒子より短距離。そのためタバコを吸う環境でのパソコン使用は望ましくありません。衝撃により磁気ヘッドとプラッタが接触することを「ヘッドクラッシュ」といい、衝撃による故障の原因です。なおHDD製品によっては衝撃を察知するとヘッドを回避するシステムがあります。

HDDは「モーター駆動であること」、「ヘッドクラッシュが置きやすい状況」から、物理的衝撃に弱いパソコンパーツです。

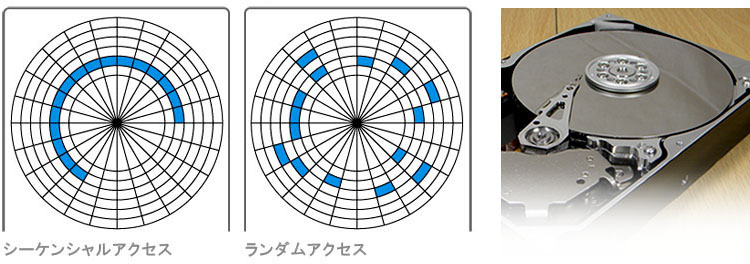

シーケンシャルアクセスと、ランダムアクセスについて

プラッタはセクタと呼ばれるブロックで区画されており、シーケンシャルアクセスは連続している領域への読み書きで、ランダムアクセスは分散している領域への読み書きです。シーケンシャルアクセスは作成したファイルの保存や読み出しに影響します。ランダムアクセスは特にプログラム起動に影響します。

HDDのチェックポイント2:熱に弱い

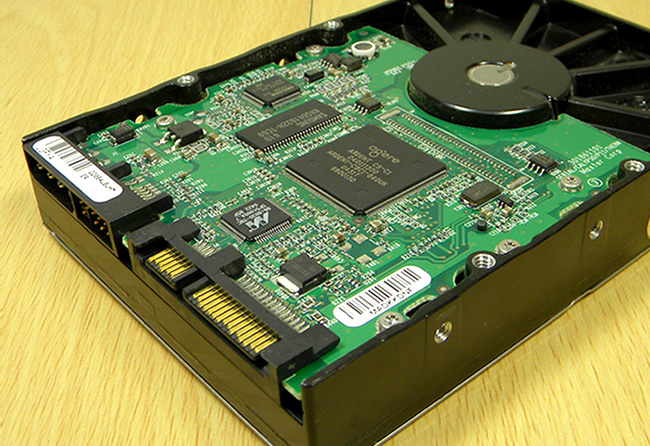

HDDの裏面には制御基板が取り付けられており、「データの読み書きなどを制御するコントローラ、モーターを制御するコントローラ、キャッシュメモリ、ファームウエア格納のフラッシュメモリ」のチップが搭載されています。

制御基板は熱に弱いのに、HDDはモーター駆動で発熱しやすい特性があります。制御基板のチップが焼損して故障につながることがありますので、衝撃に注意するだけでなく冷却面でも気を使わなければなりません。

発熱による基板損傷ということで、夏がもっとも故障しやすい時期です。HDDを複数台搭載しているなら、密集している状態は好ましくありません。密集せざるを得ない場合はパソコン内部の冷却をしっかりしましょう。

HDDのチェックポイント3:キャッシュメモリの容量

制御基板に搭載されているキャッシュメモリは通電中のみに記憶ができる揮発性メモリです。処理に必要で頻繁に使われるデータが一時的に保存され、なるべく高速アクセスができる工夫がされています。HDDのスペックとしてキャッシュ容量が2MB~64MBなどと表記されており、容量が多いほどいいのですが、体感で分かるほどの差はありません。無論、多いほうが理想的ですが、特に気にすることはないです。

HDDのチェックポイント4:プラッタの回転数と枚数

データが記憶されたプラッタが高速回転するのですが、回転数が高いほどアクセスが速いHDD製品となります。スペックでは1分間の回転数が表記されます。例:5400回転 < 7200回転 < 10000回転

また、revolution per minuteから(5400/7200/1000)rpmと表記される場合があります。ただし、回転数が高いほど発熱のリスクがあるので一概に高速回転ほどいいとは言えず、3.5インチHDDなら7200回転を目安にしておきましょう。

そして、できればチェックしたいのがプラッタの枚数。上記写真ではプラッタ3枚の構造です。

枚数が少ないほうが駆動にかかる負担が少なく、発熱しにくい特長があります。同じ容量のHDDで比較した場合、プラッタの枚数が少ないHDD製品は、記録密度の高いプラッタを採用しています。(例えば、125GB × 2枚=250GBと、250GB × 1枚=250GBの違い。)記録密度の高いプラッタだと、磁気ヘッドの動く距離が短かくてアクセスが速いです。

HDDのチェックポイント5:HDD容量

チェックしない人はイないと思います、HDDの容量。時代とともに容量が増えてきています。プラッタ枚数を増やして大容量にしている製品もあれば、プラッタの記録密度を高めて大容量にした製品があります。

どちらがいいかと言われると、プラッタの記録密度が高くて枚数が少ないものが理想です。

もうひとつの選び方は、1GBあたりの単価が安いHDDをチェックしましょう。その点では、もっとも流通している容量のHDDがお買い得です。

| 年代別、主流となった容量 | ||

| 年 | デスクトップ用(3.5インチHDD) | ノートパソコン(2.5インチHDD) |

| 2005年 | 80GB~160GB | 40GB~60GB |

| 2006年 | 160GB~250GB | 60GB~80GB |

| 2007年 | 250GB~320GB | 80GB~120GB |

| 2008年 | 320GB~500GB | 120GB~250GB |

| 2009年 | 500GB~1.5TB | 250GB~500GB |

| 2010年 | 500GB~2.0TB | 320GB~640GB |

| 2011年 | 1GB~2.0TB | 500GB~750GB |

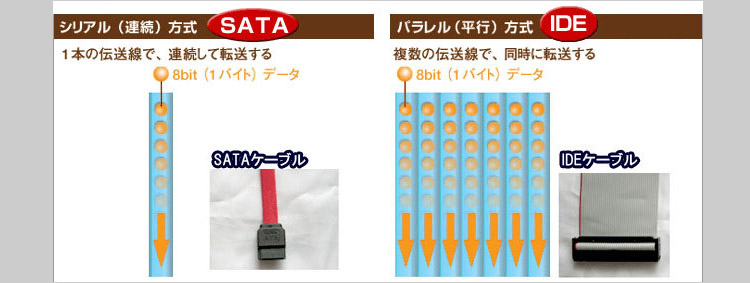

インターフェースの違い

HDDの仕様規格(インターフェース)では、ATA(Advanced Technology Attachment)がベースとなっています。そして現在は、Serial ATAことSATAが主流です。それ以前の規格では「IDE(パラレルATA / PATA)」が使われていました。

SATAとIDEとは端子が異なりますが、ケーブルの違いですぐ判断できます。

それぞれ、データ転送の方式が異なります。現在の主流であるSATAは単線で連続(シリアル)転送ですが、従来のIDEは同時並行(パラレル)する転送です。

従来のメインであったのはIDEです。平行(パラレル)方式の転送なのでPATAとも呼ばれます。幅広のIDEケーブルで接続します。これは複数の伝送線をひとまとめにしたケーブルで、平行してデータを転送します。CPUの動作周波数(クロック数)が低かった頃は、この方法だとクロックあたりの転送力が高く、よく採用されていました。

しかし、現在のCPUは昔と違い高クロックなので、平行方式ではノイズの影響があり、転送速度にずれが生じます。つまり現在の高クロックCPUでは同期をとることが難しくなり、平行方式が適さない時代となりました。また、複数の伝送線をひとまとめにしているためケーブル幅が広く、パソコン内部のエアーフローの妨げにもなります。

現在はSerial ATA(SATA)が主流です。CPUの高クロックに対応したインターフェースがSATAで、シリアル(連続)方式です。IDEケーブルと違って、細いSATAケーブルで接続します。単線なので効率悪そうにも感じるのですが、現在のCPUが高クロックなので、高速で転送できます。パラレル方式のように同期をとる必要がないので、高速に任せて安定して転送できます。また、SATAケーブルは細いので、パソコン内部の送風冷却の妨げになりません。なお、USBやIEEE1394もシリアル方式による転送が採用されています。

これまでのインターフェース変移

IDEのUltra ATA/100以降、HDDインターフェースの変移をまとめました。SATAではバージョンが上がると転送速度が向上したり、付加機能が追加されています。SATA2.0以降の機能を使うにはパソコンがAHCIモードに対応していなければなりません。※パソコンがAHCIモードに対応していなくてもHDDとして使うことはできる

| インターフェース | 種類と特長 |

| IDE(PATA/パラレルATA) | Ultra ATA/100 (100MB/sの転送速度)。 |

| Ultra ATA/133 (133MB/sの転送速度)。 | |

| Serial ATA(SATA) |

1.5Gbps転送(150MB/sの転送速度)。 |

|

3Gbps転送(300MB/sの転送速度)。 |

|

|

6Gbps転送(600MB/sの転送速度)。 |

|

|

2011年8月10日に規格が発表された。 |

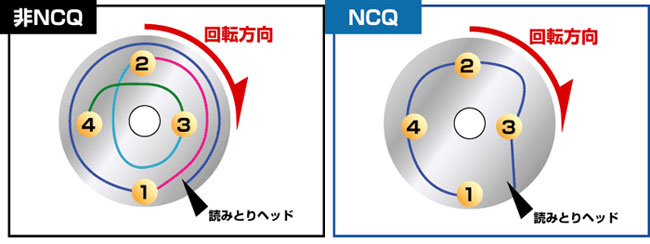

NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)とは

SATA2.0以降、NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)に対応可能となりました。単純にいうと高速アクセスが可能なシステムです。

HDDでは、虫食い状態になったスペースに記録と消去を繰り返しており、1ファイルのデータがバラバラに記録されている状態です。そのため1つのファイルを読み出すにも、分散されたデータを拾い集めていることになります。 分散されているデータを読み込む時、通常では最短距離で行われているのではなく、読む順番が決まっています。そのため、遠回りすることはしばしば。しかし、NCQに対応していると順番通りではなく、効率がいい順番で読むことができます。

図で解説しましょう。あるファイルは1~4のデータで構成されているとします。 非NCQでは決められた順番で読まれるので、1→2→3→4の順で読みます。結果、図の例ではディスクを約2回転半させています。非NCQでは近い場所から読むわけではないので、多く回転させてアクセスしなくてはならず、時間がかかるうえHDDにも負担がかかります。回転数が多いということは発熱が多く、理論上、寿命も短いことになります。

次はNCQ対応のHDDです。近いところからアクセスするので効率よく3→2→4→1の順に読みます。決められた順番は一旦無視して、読み込んでから順番を組み直しています。図の例ではディスクが1回転で済みます。NCQ対応だと最低限の回転で済み、読み出しが速く快適になります。駆動の負担が少なくHDDを長持ちさせられます。なお、NCQを有効にするには対応HDDはもちろん、OSやBIOS、チップセットなどがAHCIに対応していなければなりません。

AHCI(Advanced Host Controller Interface)とは

IDEとSATAとは本来互換性がありませんが、コネクタを変換するだけで使えるのはIDE互換モードで動いているからです。しかし、IDE互換モードのままではSATA 2.0で拡張された機能を使うことができません。

SATA 2.0で拡張された機能を利用するには、IDE互換モードからネイティブモードにしなくてはなりません。それがAHCIモードで、SATAの機能を引き出すためのホストコントローラです。

パソコンが対応しているなら、BIOS画面からIDEおよびAHCIモードの切り替えが可能です。IDE機器のない環境であればSATA環境を引き出すためにAHCIモードに切り替えましょう。

AHCIモードであればSATA 2.0以降の機能がネイティブとなります。例えば、パソコンを起動したままeSATAケーブルを抜き差しできるホットプラグに対応できます。NCQも有効になります。

HDDの故障と寿命

ストレージのなかで、1GBあたりの単価が安く大容量のHDDですが、故障してしまえばデータ消失のダメージも大きくなります。2011年にWindows XP、Vista環境のHDD修復価格を調べたところ、「モーターやプラッタ損傷によるHDD修復で1TBなら126,000円~210,000円ほど、 2TBで147,000円~315,000円」でした。

論理障害でも2TBで63,000円ほどします。HDDとの良い付き合い方は、故障を招く環境で使わない、故障の予兆を察知して早めにデータを移行することです。

|

プラッタ上に保存されたデータを読み書きするヘッドが、一番故障率が高いそうです。ヘッドがプラッタに接触した状態で電源を入れると、プラッタに大傷を与え復旧不能。 |

|

プラッタを回転させるモーターは、修復が一番難しいとされます。ただ、故障率は一番低いそうです。 |

|

プラッタはデータはが記録されたディスク盤。落とした衝撃やヘッドの不良で摩擦により損傷することがあります。大きな損傷では復旧不能。 |

|

制御基板やROMチップのショートは修復不可。故障原因としては停電や落雷、不安定な電源ユニットの使用で起こる過電流や過電圧。 |

日立GST製のHDD製品取扱説明書では、以下の環境は故障を招くと書かれています。

- 静電気、電気的ノイズの発生しやすいところでの使用

- 振動・衝動のある場所、ホコリの多い場所での使用

- 強い磁気のある場所、脱磁機の近くでの使用

- 高温多湿の場所、高温になった車内や炎天下での使用

- 直射日光の当たる場所での使用

- コネクタ部に液体や金属が入った場合

- タバコの煙が混入した場合

- 急激な温度変化による結露の発生状態での使用

- HDD製品の中央部(正面ラベルの位置)を強く押さえて、変形させた場合

HDDメーカーのWestern Digitalは、「5年経ったHDDはいつ壊れてもおかしくない」といいますし、提示している寿命はだいたい3~5年です。HDDは熱によってダメージを受けるため、経年劣化は避けられません。HDD復旧サービス会社においても5~6年ものが修理に持ち込まれやすいそうです。

故障の予兆を見逃さない

分かりやすい故障の予兆は異音です。例えば、カタン、カタンと叩く音は、老朽化が進んだヘッドがぶつかっている状況です。なかなかヘッドがデータの位置へ移動できなくて、何度も動かし駆動部とプラッタとが触れて音を鳴らします。異音がなるようになったら、壊れる前に交換しましょう。

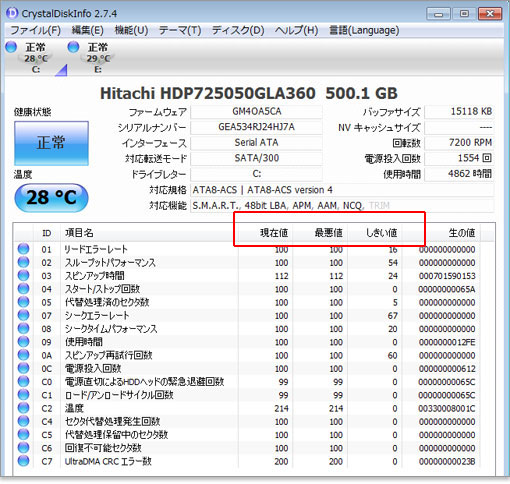

完全に故障の予兆を把握できるわけではありませんが、目安として役立つのがS.M.A.R.T. 情報です。S.M.A.R.T. 【Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology】 とは内蔵された自己診断機能。2008年以降に製造されたHDDやSSDにほとんど備わっています。エラー発生率や読み書き速度の監視だけでなく、モーターの起動の通算回数、通電時間、温度などを測定しています。この状態を知ることで、故障の予兆を把握することができます。S.M.A.R.T.情報を見るには専用ソフトがいるのですが、フリーソフトのCrystalDiskInfoが有名です。

「現在値、最悪値、しきい値、生の値」の4検査項目があり、「現在値か最悪値」が「しきい値」を下回ると危険サインです。細かい項目の意味がわからなくても、健康状態のところに、「正常」「注意」「異常」の3段階で評価されるので、それを目安にしてもいいです。なお、特に重要視すべきIDと項目名は、以下のとおり。

| 01 | リードエラーレート | 読み取りエラーの割合。しきい値以下ならプラッタかヘッドに問題あり。 |

| 05 | 代替え済のセクタ数 | 代替え処置された不良セクタ(記録領域)数。 |

| 0A | スピンアップ再試行回数 | 規定速度まで達しようとスピンアップし、再試行が繰り返された回数。 |

| C4 | セクタ代替処理発生回数 | 代替処理に失敗した回数を含む、代替処理の発生回数 |

| C5 | 代替処理保留中のセクタ数 | 異常が見つかったため、代替処理が待たれるセクタの総数。 |

| C6 | 回復不可能セクタ数 | 回復不可能なセクタの総数。 |

HDDでは温度環境も要チェックすべきです。各HDDメーカーが保証している動作保証環境は、だいたい0~55度で、それ以上の温度は回路の劣化が急速に進みます。体温に近い30~40度くらいが理想なので、それを超えるならパソコンの使用環境やエアーフローを考えたほうがいいですね。

★Alienwareノートの一部モデルに、24%オフ クーポン。★そのほか、17%~23%オフ クーポンの対象モデル多数あり!★8年連続世界シェア1位!DELLモニタがオンライン・クーポンで最大20%オフ!

クーポンコード掲載はこちら ⇒ 【DELL公式】 お買い得情報ページ

★DELL直販合計8万円(税抜)以上購入で、楽天ポイント3,000ポイントプレゼント!★合計15万円(税抜)以上購入なら、楽天ポイント7,500ポイントプレゼント!

※パソ兄さんサイトの経由特典となっており、リンク先の優待専用ページでの手続きが必要になります。(それ以外の注文では対象外) ※予告なく変更または終了する場合があります。

8万円以上購入なら ⇒ 【 3,000ポイント付与の優待専用ページへ招待 】

15万円以上購入なら ⇒ 【 7,500ポイント付与の優待専用ページへ招待 】

※DELLは、「顧客満足度調査 2019-2021年 デスクトップPC部門3年連続1位」 ※出典-日経コンピュータ 2020年9月3日号より

DELL法人モデル(Vostro、Precision、OptiPlex、Latitudeシリーズ)の購入を希望なら、当サイトの「特別なお客様限定クーポン情報」を御覧ください。掲載コンテンツ・ページはこちら!

コンテンツ ⇒DELLパソコンをもっとお得に購入!クーポン情報