- HOME

- DELLパソコン・モバイル旅行記

- 千葉

- 市川市

下総国支配の決定戦!

北条氏 VS 里見氏の激戦地、国府台城

千葉県市川市国府台にある里見公園は花見の名所になっているが、ここはかつて国府台城だった。別称で里見城ともいう。1479年、太田道灌の弟・ 太田資忠が臼井城を攻めるために築城したのが国府台城とされる。その臼井城合戦で太田資忠は討ち死にしている。(鎌倉大草紙によれば、下総国 境根原合戦を前に太田道灌が仮の陣城を構えたとあり、これが国府台城であるという説もあり)

特に有名なのが「北条軍 VS 小弓公方および里見軍」で行われた、第一次/二次国府台合戦の古戦場跡であること。戦国時代、下総国支配の決定戦だったと言える。戦後、国府台城は北条氏によってさらに規模が拡張強化されたと考えられる。当時は、真間山(弘法寺)から松戸駅東側(相模台城)までを国府台と呼んでいた。

標高20mほどの段丘にある国府台城。西には江戸川が流れており天然の要害となってる。現在では河岸に沿った遊歩道があるが、江戸名所図絵の「国府台断岸之図」挿絵では、切り立った崖で描かれている。

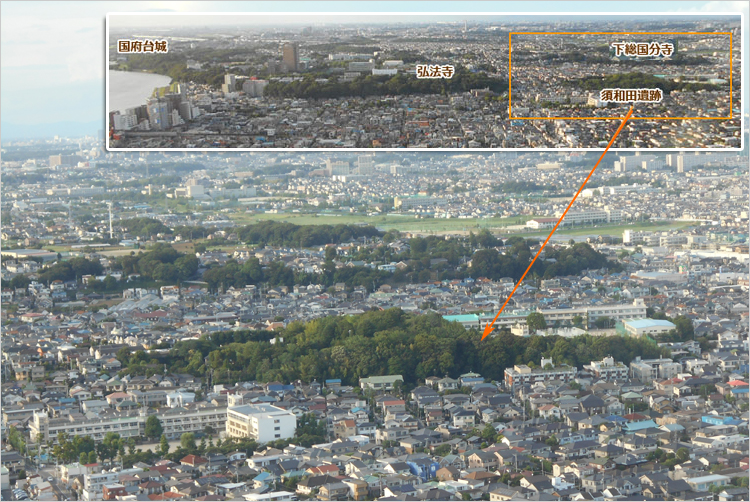

国府台城遠景。

国府台城遠景。

戦場となった国府台。

ちなみに市河城の比定地として弘法寺と国府台城が挙げられるが、この一帯の城郭としてくくってもおかしくはない。

国府台(こうのだい)という地名の由来

日本武尊がこの地から武蔵国へ向かう際、コウノトリが飛来し浅瀬を教えてくれたことで無事に渡河することができたという。日本武尊は褒美としてコウノトリにこの地を与えた。このことにより鴻之台(こうのだい)の地名が起こったとされる。国府神社は日本武尊を祭神とし御神体がコウノトリのクチバシであることから、その伝説の裏付けになっている。後に国府が置かれ、国府台に転じたのだろう。

平安末期には石橋山合戦で敗れた源頼朝が安房へ逃れ、兵を集めながら鎌倉入りをするが、その道中、国府台にて半月ほど陣を張っている。国府台築城以前から、陣を置くには適していた場所なのだろう。

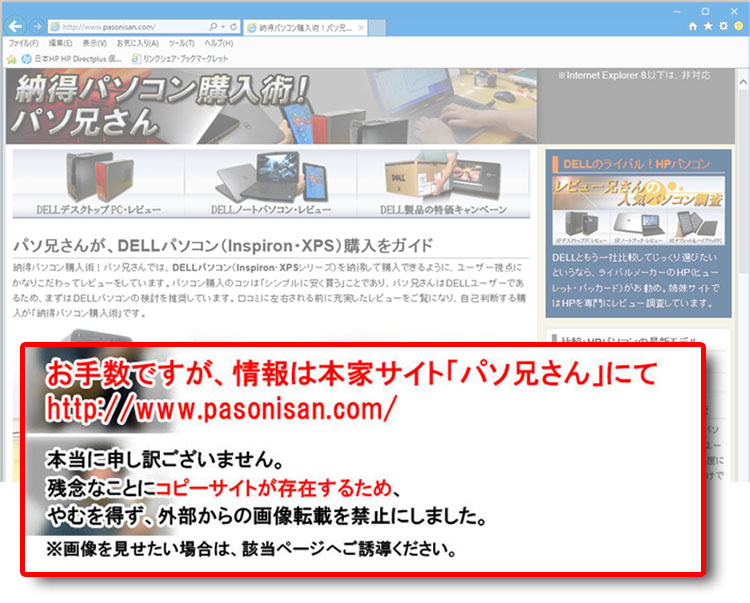

国府台城の位置

市川市は南北に細長く、北部は標高20~30mの台地と段丘の地勢となっている。そして台地の間に樹枝状の支谷が幾重も入り込んでいる。国府台城は江戸川沿いの国分台地に築城されており、成田参詣記では、国府台城を市川城としている。江戸川が坂東一の川であったことから「いちのかわ」が転じて市川と呼ぶようになった説があり、それならば江戸川沿いの国府台城が市川城ということもうなずける。しかし、当方では「市川城=弘法寺」説を信用している。とにかく、国府台城では、江戸川を渡河してきた小田原北条氏と2度の合戦が行われたことが非常に有名である(国府台合戦)。

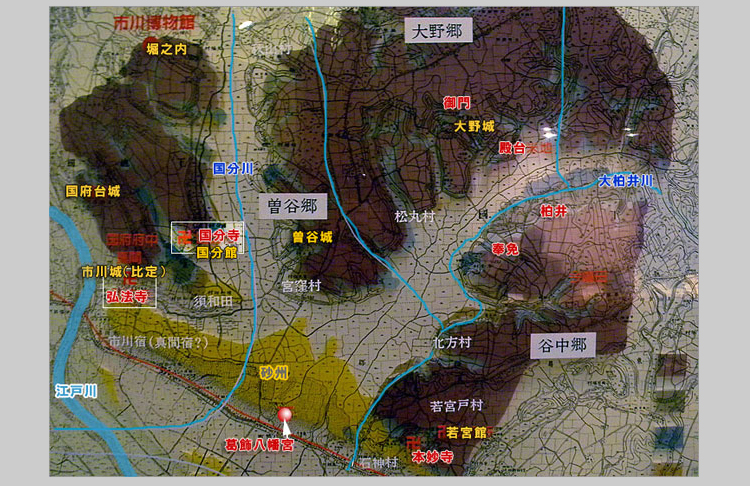

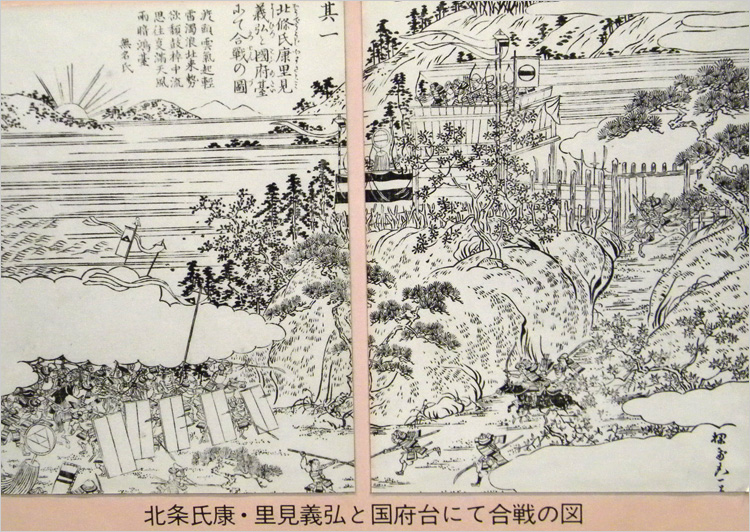

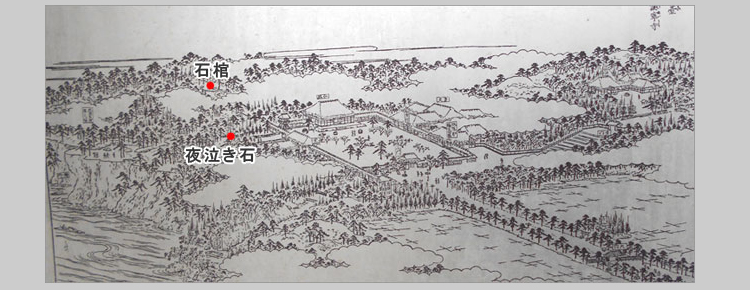

浮世絵で観る国府台城址

1868年、玉瀾斎貞秀によって描かれた利根川東岸弌覧という浮世絵。ここでいう利根川とは現在の江戸川のことである。江戸末期とは言え、当時の国府台城を偲ばせる景観はあったようだ。崖下に羅漢の井が描かれている。

国府台城跡を散策(現・里見公園)

江戸川を見下ろせる高台に位置する国府台城は、下総国を制覇するための要の城。大正時代の里見八景園というテーマパーク化、太平洋戦争での軍用地化を経ているため、城郭の遺構はほとんどわからない状態である。

趣きのある登城口(里見公園の南斜面下)には、「羅漢の井」がある。

国府台合戦にて里見氏が国府台城に布陣したが、このときに飲用水として使用したと伝わっている。一説には弘法大師が発見し、里人の飲用水となったとも言う。一般的に高台だと深い井戸を掘らないと水源を確保できないが、国府台城では現在も清水が湧いている珍しい場所である。長谷川雪旦が描いた江戸名所図会には「総寧寺羅漢井」という絵があり、当時の様子が描かれている。ただ、看板にあるように飲料用には適していない。市街地化による汚染が原因なんだろうか?

もともとは明戸古墳であり、地形を活用して築城されたようだ。

2015年5月の様子。GW中、人々で賑わっていた。1927~1934年ごろは里見八景園という遊園地になっており、現在残る池はプールだったようだ。うぇ~っ

城郭というよりはテーマパークの跡地か・・。太平洋戦争時では軍用地にされたこともあり、縄張りは分からず。

里見八景園時代のジャンボ滑り台。もしかして里見八犬伝にかけて八景園なのかな?1814年から刊行した滝沢馬琴の「南総里見八犬伝」の影響により、「戦国時代の国府台城は里見氏が治めていた」と誤解されたそうだが、里見公園の名前の由来と関係しているような気がする。

ちなみに国府台城こと里見公園の一角が「市川市の最高標高地点」で30.1m。

城内にある、明戸古墳

国府台城の一部は、もともと明戸古墳(あけどこふん)であり、6世紀頃に造られた全長40mの前方後円墳。板石を組み合わせた箱式石棺がそのままの位置で2基出土している。太田道灌が国府台城を陣城として築城したときに発掘されたとも考えられている。

この石棺のフタは里見公園にある「夜泣き石」の台座に使われている。石材は筑波石で筑波山麓から切りだされて水運を利用して運ばれたと考えられる。1836年に発行された江戸名所図会に書かれており、19世紀にはすでに石棺が現れていたことがわかる。

国府台合戦で討ち死にした里見弘次および、正木大膳の墓だと寺僧が伝えてきたそうだが、江戸名所図会でそれは誤りだとさらりと否定している。この石棺では、6世紀頃の豪族の夫婦がペアで埋葬されていたと考えられる。

なお、市川市には前方後円墳と思われる古墳が3基が残されており、「弘法寺の弘法寺古墳、東京医科歯科大学付属病院構内の法王塚古墳、里見公園の明戸古墳」がある。

太田道灌が勧請した天満宮(曲輪跡)

国府台城の曲輪に鎮座する国府台天満宮。法王塚古墳にあった天満宮を、太田道灌が築城時に移動させたと伝わっている。

物見台?

国府台天満宮より北300mほど先に台地の先端部分が見え、物見台跡という話もある。

国府台城の南、削平され遺構なし

里見公園の削平された低地広場。明治時代に陸軍教導団病院(国府台病院の前身)が設置されたため、国府台城の南部は削平され遺構は完全になくなっている。この病院は時を経て300m東にある国府台病院となった。現在の国府台城南部はバラ園や芝生、遊具の広場となっている。

第一次国府台合戦(相模台合戦) 1538年

第一次国府台合戦は、北条氏綱 VS 小弓公方・足利義明 / 里見氏連合軍との戦い(1538年) 。遡ること1518年、足利義明・上総武田氏連合軍に小弓城合戦で敗れた原氏が、同族の高城氏、千葉氏とともに北条氏へ接近する。北条氏は武蔵国に侵入を進めており、1537年には扇ヶ谷上杉氏の河越城、翌年(第一次国府台合戦の8ヶ月前)には葛西城を攻略している。次に狙うは下総、上総、安房である。一方、義明は里見氏との連携を取った。第一次国府台合戦は、1538年にこの勢力の対立が頂点を迎えて起きた合戦である。

中央にいるのが、足利義明。

中央にいるのが、足利義明。

足利義明は里見義堯ら軍1万を従えて国府台城入り。北条氏綱は嫡男の氏康ら軍2万を従えて江戸城入りする。里見義堯らは「北条軍の江戸川渡河中に討つべし」と進言するが、義明が却下。このように戦略で意見が食い違ったため、里見義堯は義明を見殺しにして戦線離脱。以後、北条氏の下総から南への侵略が始まる。渡河した北条軍は松戸城(現・戸定が丘歴史公園)に上陸して陣取ったとされる。

第一次国府台合戦で、北条軍が陣を構えたとされる松戸城(松渡城)。これは6号線から見た松戸城の遠景。現在はこの丘山に千葉大学園芸学部と戸定邸が建つ。

第一次国府台合戦で、北条軍が陣を構えたとされる松戸城(松渡城)。これは6号線から見た松戸城の遠景。現在はこの丘山に千葉大学園芸学部と戸定邸が建つ。

そして相模台城(現・松戸中央公園付近)周辺で激戦となり、足利義明は討ち死。小弓公方は滅亡した。相模城の一部とされる聖徳大学校内には「相模台戦跡碑」が建つ。相模台城での戦いは、相模台合戦と呼ばれている。

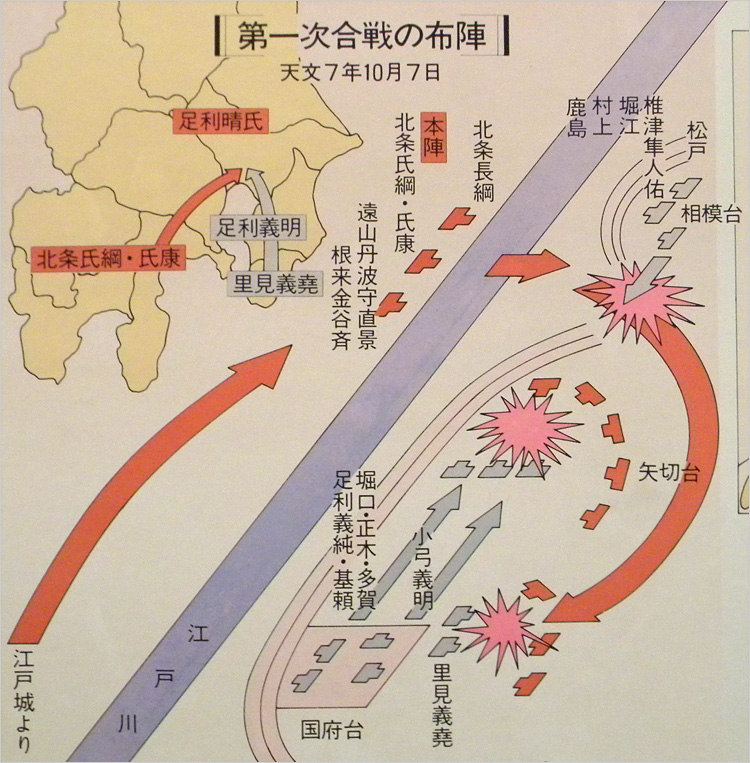

第一次国府台合戦の布陣図。※市川歴史博物館展示資料より

文献で合戦地が記されているのは、快元僧都記にある「国府台」、本土寺過去帳にある「下総相模台合戦」のみである。具体的な合戦地は明らかでないものの、江戸川沿いの要所台地ということで、相模台公園あたりと比定される。国府台城に進駐していた足利義明が、相模台へと移動したいう説もあるが、かつては国府台合戦が第1次と2次で混同されていた時期もあり、義明の戦いは国府台合戦というよりも、相模台合戦と言ったほうが正確なのかもしれない。

市川-市民読本による、第一次国府台合戦

市川-市民読本によると、義明は現在の「和洋女子大~總寧寺」あたりに陣を敷いて、北条勢の主力が国府台に打って出ると判断した。そして北条勢の一部が松戸方面から背後に回ることを阻止するため、椎津隼人佑らの監視部隊を相模台に置いた。北条氏は江戸城で軍評定を開き、出陣。松戸の対岸に達し、江戸川の渡河を実施した。知らせを聞いた義明は里見義堯の部隊を国府台に残し、相模台へ兵を進める。すでに北条勢の一線部隊は渡河を終えていたが、自信からか義明は残りの渡河を見届けることを指示した。国府台合戦記など多くの書物で、無謀無策だと批判的に記述されている。

足利義明の最期

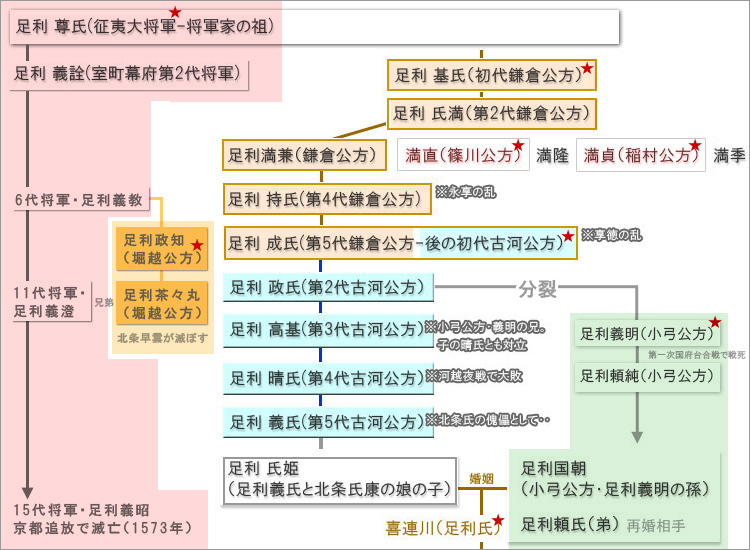

椎津ら200人が死力を尽くすが、北条勢は五倍であり、次第に後退を始める。そこへ義明の軍が加わり一大合戦となる。義明の御曹司・義純と義明の弟・基頼が氏綱の本陣に突入し戦死した。義明は単身敵中に討ち入り、続いてくる味方を待っていたが、北条勢の横井申助により三人張りの剛弓で射抜かれた。そして松田弥三郎に首級を挙げられた。義純の弟・頼純は戦場からの離脱に成功し、その子である国朝、頼氏は喜連川足利氏の祖になっている。

足利氏略図。

足利義明の討死を知ると、里見軍は兵を減らすことなく撤退した・・・・・。戦後、小金城に退避していた原氏は小弓城へ戻り臼井領も統治した。高城氏は小金城に入り小金領を統治する。

北条勢も苦戦を強いられたためか、敗走する小弓勢を追撃することなく小田原に撤収している。ここで里見義堯の軍が力を残したままの撤退だったので、北条としては第2次国府台合戦の機会を与えてしまったことになる。

激戦地の相模台城

足利義明が討たれ相模台城は、「相模台公園、千葉地方検察庁、松戸中央公園」のある丘陵地がその一部だという。相模台城は海抜25mの下総台地上にあり、1辺が600mの方形で西の崖下は海抜4mの江戸川デルタ地帯。東の岩瀬胡録神社が大手と考えられている。

相模台城の基礎を築いた人物は、鎌倉幕府第14代執権の北条高時で、崇鑑として出家したあとに居住としたという。そして高時の官位が相模守だったから「相模台」と呼ばれたという。しかし、別邸だとしても、高時が鎌倉を離れて松戸まで来る必要性が考えられないため、おそらく相模守だった別の人物が築城したものだろう。

日本城郭大系によると、1249年に房総三国の守護、北条長時が上総国山辺郡松之郷村とこの地の2箇所に築城したとある。久時、守時の3代まで続き、1326年に北条高時が入道となり居住したとする。高時の入城をもって相模台と称した(これもまた一説)。太平記によると足利尊氏の命により、1359年、芳賀兵衛入道禅可が岩瀬城(相模台城)に入り支配するが、翌年、新田義徳が奪った。しかし和睦にいたり一度は廃城となっている。

相模台城跡1~相模台公園

相模台城の一部、相模台公園。

急斜面の階段を上ると人の気配がなく、遊具が寂しく置かれている。周囲を土塁が囲っており、窪地に遊具がある。比較的城郭の雰囲気が残っている。同じ台地上に、千葉地方検察庁、松戸中央公園と続くのだが、フェンスで遮られているので一旦、登ってきた階段を下りる。ここの東側の相模台小学校や松戸拘置所には土塁跡が確認されているという。

急斜面の階段を上ると人の気配がなく、遊具が寂しく置かれている。周囲を土塁が囲っており、窪地に遊具がある。比較的城郭の雰囲気が残っている。同じ台地上に、千葉地方検察庁、松戸中央公園と続くのだが、フェンスで遮られているので一旦、登ってきた階段を下りる。ここの東側の相模台小学校や松戸拘置所には土塁跡が確認されているという。

相模台城跡2~ 大堀切

同じ台地上であるが、千葉地方検察庁と松戸中央公園の間には、大堀切の坂道がある。見方によっては竪堀というべきなのだろうが、かなり蛇行した坂道だ。この上にある松戸中央公園には、かつて旧陸軍の工兵学校があったが、その当時、ここは「地獄坂」と呼ばれた。訓練を終えて戻る兵隊にとってまさにラストスパートの地獄だったのだろう。

相模台城跡3~ 松戸中央公園

松戸中央公園の正門。旧陸軍の工兵学校正門門柱が、市指定有形文化財として残っている。この門柱は大正9年に造られた煉瓦造り。工兵学校の前にはここに松戸競馬場があったが、船橋市に移転して中山競馬場になった。その跡地に工兵学校を開校し(1919年)、終戦の8月(1945年)まで存続した。

肝心の相模台城の遺構だが、競馬場、工兵学校と続けば残るはずがない。土塁を薄く削平したような箇所が多々見られるが、はたして相模台城時代のものなのか不明。小さな説明板「相模台の変遷」に、国府台合戦のことが書かれている。内容は、「天文7年に、北条氏と里見氏が合戦した激戦地といわれる」のみ。

足利義明さんは完全にスルーされており、やる気なしだったのにもかかわらず、里見氏はしっかり書かれている。ここで討ち死にした義明さんは浮かばれないだろう。

松戸中央公園の西側は一段下がってライオンズステーションタワーが建っている。腰曲輪の一部を庭にしたような雰囲気だが、遺構を利用したものか新たに削平したのかは不明。

この辺りの地名に、塚の越、塚田、かじ塚などがあり、もともとの墳丘もあるが戦死者の塚が混じっているとされる。中でも「経世塚」は足利義明親子の墳丘と伝わっており、聖徳大学構内に移転して置かれている。

第二次国府台合戦(1563年~1564年)

第二次国府台合戦は、北条氏・千葉氏 VS 里見氏(里見義堯・嫡男 義弘)の戦い。1563年、北条氏康と武田信玄の連合軍が上杉謙信方の武蔵松山城(太田資正が城代)を攻撃した。そこで里見義弘が上杉方の援軍に向かうが松山城が陥落し撤退した。北条軍が国府台でこの援軍を阻止しよう行動していたため合戦が始まる。太田資正が里見の援軍として合流した。

開戦のきっかけにはもう一説ある。北条方の配下である太田康資が上杉謙信への寝返りを試みるが失敗し太田資正を頼る。法音寺(現在の墨田区太平にある法恩寺)で謀議を交わしたが、住職が北条方に密告したため明るみになった。里見軍はこれを救出すべく国府台城に布陣するが、敵対する千葉氏が北条氏に援軍を求め合戦になった。

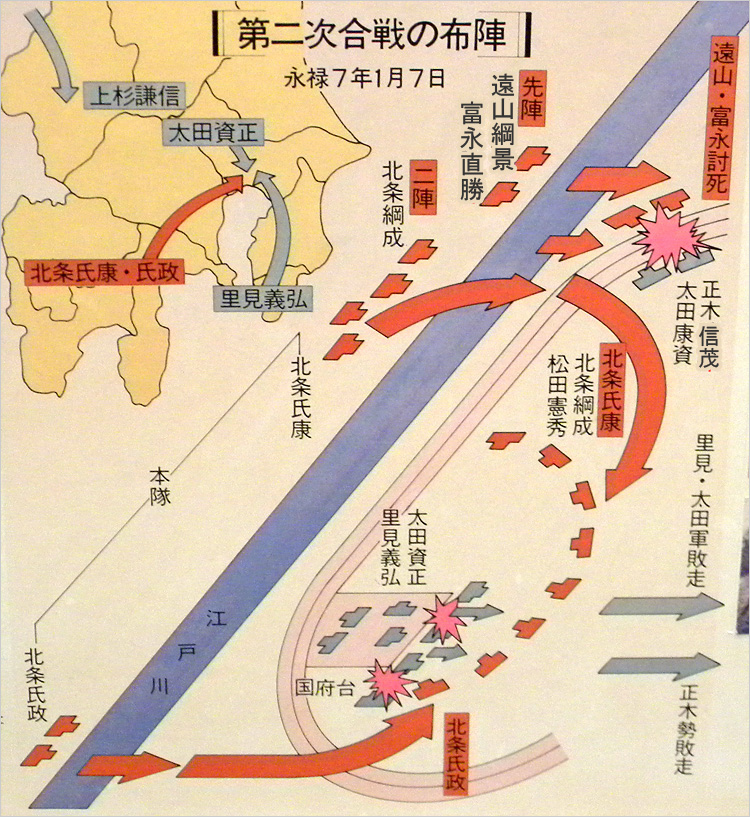

第二次国府台合戦絵図。北条軍2万、里見軍1万2千の兵と言われている。

第2次国府台合戦の布陣図。情報元が古いのか、現在では誤りとされている箇所があるので修正をいれておく。

矢切側に里見勢、江戸川柴又・小岩側に北条勢という布陣。現在の江戸川をみると渡河は不可能に感じるが、当時の戦場近くは浅瀬だった。それに鎌倉管領九代記によれば、寛永18年(1641年)に川幅を18間に広げたという記述から読み取れため、国府台合戦時は川幅も狭かったようだ。

遠山綱景と富永直勝の抜け駆けアタック、反撃に遭い討ち死

北条側の先陣は葛西城の遠山綱景、富永直勝(北条五色備の青備え)であったが、本隊である北条氏康・氏政の到着を待たず矢切の渡しを渡り、里見軍を攻めた。フライングの理由は、太田康資の寝返りに責任を感じていたからだと推察されている(遠山・富永は江戸城や葛西城の城代を任命されていた)。里見軍はいったん引き上げるたが、激戦地となる「大坂」を登ったところを坂上から狙い、遠山、富永の両者を討ち取る。

備考

※関八州古戦録では、遠山、富永の独断攻撃を北条綱成は心中を察しそれを見過ごしたとしている。北条五代記では、独断攻撃に入ったものの大将の統制が入り、その指示で先陣したとされている。

※正木時茂の名があるが、近年では正木信茂とされている(信茂はこの戦で討死)。親子代々、正木大膳を名乗っていたため人物が明確ではなかったようだ。三船山合戦で活躍する正木大膳は正木憲時(時茂の養子)である。

余裕かまして里見軍、敗北

初戦を有利に進めた里見軍だったが、戦勝祝いの酒に酔いしれていた夜半、北条氏康と氏政の挟み撃ちに合う。北条勢の夜襲および、万木城主・土岐為頼の寝返りを受けて里見軍は大敗し、正木大膳こと正木信茂は討死。里見義弘は土気城の酒井胤治に救出されて戦場を脱出する。里見は下総国の支配を失うことになる。

第二次国府台合戦以降

第二次国府台合戦で勝利した北条氏の南下(安房国侵略)が始まる。しかし、1567年、上総国の三船山合戦にて里見義弘は北条氏政に勝利を収め、北条氏の南下を阻止する。1590年小田原合戦後、徳川家康によって国府台城は廃城となった。理由は「江戸が見下ろせる場所にあるから」と言われている。

たしかに江戸城を攻めるには最適な場所である。

以下、戦場となったスポットを巡ってみる。

北条軍先陣の着陣地:下矢切大堀

渡河した北条軍先陣隊(遠山直景、富永直勝)に小金城主・高城胤辰の加勢が入り、下矢切大堀(矢切神社付近)で着陣。その先の「大坂」と呼ばれる場所で里見軍と激突した。

矢切神社とその高台。矢切神社に布陣したのかは不明。西蓮寺に案内板には、「下矢切大堀外(矢切神社の東側)に北条氏の先陣が陣をおいた」と説明している。

矢切神社の向かいにある庚申塚。ここの石碑には「矢喰村庚申塚の由来」とあり、第二次国府台合戦の主戦場となったことについて触れられている。

戦没者は一万人余り、家は焼かれ、田畑は荒らされ、女、子ども、年寄りは逃げ惑い、男は人足に駆りだされ、一家は離散。この塗炭の苦しみから弓矢を呪うあまり、「矢切り」、「矢切れ」、「矢喰い」の名が生まれた。子々孫々、言い伝えられ、江戸中期に戦乱のないやすらぎと健康を願い、庚申信仰が始まった。とある。矢切りの由来は、敗退した里見氏の悔しい思いが込められたものだと聞くが、どうやら戦乱の巻き添えをくらった村人の遺恨説のほうが現実味が感じられる。

矢切神社側から見た大堀。この先が大坂という激戦地。(橋がかかっている西蓮寺のある高台あたり)。おそらくこの地形は砦だったのだろう。

矢切神社や西蓮寺のある丘を江戸川から眺望した風景。渡河した北条軍の先陣隊は、あの丘を見て突き進んだのだろう

第二次国府台合戦の激戦地!大坂

北条側の先陣は遠山綱景・富永直勝であったが、大将である北条氏康・氏政の到着を待たずして矢切の渡しを渡り、里見軍を攻めた。

遠山軍に押された里見軍は、一旦退却に見せかけて、勢いに乗った遠山軍が「大坂」の途中まで登ったところを坂上から攻め落とした。遠山綱景はこの坂下坂川の手前、「カイカバ曲がり目の内野」というところで、里見山ノ介という16歳の若武者に討たれたという。

富永直勝はじゅんさい池(国分沼)付近から大堀にかけて馬を縦横に馳せて奮戦したが、「大坂」で落馬し、折り重なって討ち取られた。この日の戦いは北条軍の敗退となり柴又まで陣を引き退いた。

ここが第二次国府台合戦の激戦地の大坂。かつての堀切跡だ。千葉県松戸市矢切にあり、西蓮寺・野菊苑の脇にある坂道である。

西蓮寺の高台は矢切台といい、まさにこの地形が合戦に利用された。標柱に史跡 永禄古戦場跡とある。頂上の野菊苑からは矢切の田園風景が一望でき、布陣するには適している。また数十メートル南側に「大井戸之碑」があり、水の手にも恵まれた場所のようだ。

現在のじゅんさい池(国分沼)。

このあとの夜半、戦勝の酒に酔いしれた里見軍は北条の夜襲で挟み撃ちにされ惨敗する。『関八州古戦録』によれば、北条軍は再度江戸川を渡河し須和田方面へ迂回し挟み撃ちにしたという。里見軍の土岐為頼が離反、重臣の正木信茂が討ち取られる結果となった。里見義弘は土気城の酒井胤治に救出されて戦場を脱出した。

里見軍8,000で北条軍20,000に迎え撃ったといわれ、里見軍は5,000の戦死者を出したと伝わっている。里見軍の敗退ルートは定かではないが、市川の須和田を通り中山を経て安房に逃れたとされる。

正木大膳(信茂)が布陣した大膳山は?

二次国府台合戦で討死した里見家臣・正木大膳(信茂)が、最初に布陣していたのは国府台城より東の国分寺付近と言われる。大膳山と呼ばれたようだが場所が定かではない。館山城縄張りにある大膳屋敷跡を大膳山と呼ぶので、それに倣ったのだろう。

市川-市民読本では、大膳が陣を置いたのは国府台の南端、真間山(弘法寺)付近で、西南に向かって位置したとする。第一次国府台合戦で側面を突かれた経験から対策されたという。それならば弘法寺か須和田遺跡の高台に着陣したのだろう。

須和田公園(須和田遺跡)には、かつて太鼓塚と呼ばれる小山があり、里見軍が太鼓を鳴らして本陣に北条軍の夜襲を伝えたと言う伝承がある。ならば、大膳山は須和田台のことかもしれない。正木信茂が北条市の奇襲で討ち取られたのも大膳山(須和田台?)なのか。

須和田遺跡は須和田台にあり、砦として使えそうな地勢ではある。弥生時代中期~後期、古墳時代、奈良、平安時代の集落跡が検出されており、古くから人々の生活が営まれてきた場所である。現在の須和田台は独立台地であるが、真間(弘法寺の台地)と繋がっていた。しかし土取りで分断された。

須和田遺跡は須和田台にあり、砦として使えそうな地勢ではある。弥生時代中期~後期、古墳時代、奈良、平安時代の集落跡が検出されており、古くから人々の生活が営まれてきた場所である。現在の須和田台は独立台地であるが、真間(弘法寺の台地)と繋がっていた。しかし土取りで分断された。

弘法寺、須和田遺跡、下総国分寺の位置。ちなみに、弘法寺においては市河城跡の推定地にもなっており、陣城として使われても不思議ではない。

弘法寺から見た須和田遺跡。

真間の台地(弘法寺)と須和田台は自然地形としてはひと続きの台地であったが、大正中期から戦後にかけて土取りが進み、台地が完全に切り離された。その間が住宅地となっている。市川市立第二中学校も須和田台の東側を削り取って建てられている。

里見軍が太鼓を鳴らしたという太鼓塚であるが、かつて須和田公園の西方に太鼓塚という方形の塚があった。しかし昭和18年(1943年)に削平され「忠霊殿」が建てられた。忠霊塔と呼ばれたことからこれは塔なのだろう。その脇には忠魂碑が建っていたらしい。須和田遺跡にはかつて太鼓塚古墳があったそうなので同一か。

忠魂碑は現在もあるので、このあたりで里見軍が太鼓を鳴らしたのだろう。

忠魂碑は現在もあるので、このあたりで里見軍が太鼓を鳴らしたのだろう。

太田氏について

開戦のきっかけとなったのは、太田康資が北条氏から離反したことに始まるが、太田道灌と太田氏についてまとめてみた。 太田康資は太田道灌の曾孫にあたる。また、康資が頼った太田資正は、太田道灌の養子の家系で曾孫にあたる。

| 太田道灌(資長 / 持資) | 扇谷上杉家の家宰。河越城、岩付城、江戸城の築城で知られる。 道灌の主君、上杉定正が道灌のカリスマ性を危惧。糟屋館(神奈川県伊勢原市)で入浴後の道灌を暗殺した。山内上杉氏と扇谷上杉氏との同族争いに発展する(長享の乱)。この乱に乗じた北条早雲の関東進出を許してしまう。1546年、河越夜戦で扇谷家は滅亡した。 |

| 太田資康 | 道灌の嫡男。妻は三浦義同(道寸)の娘。長享の乱では山内上杉家の上杉顕定に味方し、扇谷上杉家の定正と戦う。定正の死後、新当主である上杉朝良に仕えて復帰。舅の三浦義同と伊勢宗瑞(北条早雲)との戦いで、戦死したとされる。 |

| 太田資高 | 太田資康の次男とされる。妻は北条氏綱の娘。扇谷上杉家の上杉朝興を離反。敵対していた北条氏綱と通じて朝興の江戸城を奪った。富永直勝、遠山直景が江戸城の城代となった。 |

| 太田康資 | 太田資高の嫡男。道灌の曾孫。康資の「康」は北条氏康の偏諱から。北条においては高い待遇だったが、ほぼ家臣の立場に等しかった。北条の恩賞に不満を持ち離反。太田資正に通じて寝返りを画策するが失敗し、資正のもとに逃げる。援護に向かった里見氏と北条氏の戦いが、第二次国府台合戦。 里見氏の内乱で、正木憲時(時茂の養嗣子)に加担したため自害または殺害されたとされる。徳川家康の側室、英勝院(お梶)は康資の娘とされるが諸説あり。 |

| 太田資正 | 資正の祖父:太田資家 太田資家は太田道灌の甥とされるが、道灌の養子となる。扇谷上杉氏に仕え、岩槻城主になったとされる。 資正の父:太田資頼 太田資頼は資家の子。北条氏綱に付き、岩付城を攻略するが、扇谷上杉氏に奪還され降伏、扇谷上杉氏に帰参する。北条氏綱が再び岩付城を陥落させるが、資頼がさらに奪回する。 太田資正 家督を継いだ兄・資顕と不仲であり、岩付城を出て松山城に居住していたとされる。河越夜戦で仕えていた扇谷上杉氏が滅亡。一旦、松山城を退くが奪回し、岩付城も落とし家督を継ぐ。後に北条の攻撃を受け、配下となる。 上杉謙信の小田原城の戦いに応じて北条を離反。第2次国府台合戦に参戦するが敗退。北条氏に通じていた太田氏資(資正の子)により岩付城を追放され、以後、奪還を試みるも戻ることはできなかった。佐竹義重の配下となり、片野城を拠点とする。1590年、豊臣秀吉の小田原征伐では、小田原に参陣して秀吉に謁見している。翌年、病死。 資正の嫡男:太田氏資 1548年、北条の攻撃を受け、父と共に北条氏の配下となる。初名は資房だったが、父を岩槻城から追放すると、北条氏康から一字を与えられ「氏資」と改名。三船山の戦いで北条軍の殿(しんがり)を務め、討ち死にした。 北条氏政の三男、国増丸が氏資の娘を娶って、太田源五郎と名乗るが早世。実弟の北条氏房(4男)が兄の未亡人を娶って岩槻太田氏を継いだ。小田原征伐では氏房は小田原城に籠城。降伏後、高野山で蟄居した。 |

国府台合戦における伝承、その他の関連する史跡など

国府台合戦における伝承をいくつか紹介する。

夜泣き石

夜泣き石の言い伝えでは、次のようにあります。「第二次国府台合戦で戦死した里見広次(弘次)の末娘が、弔うため安房国よりこの地へたどり着く。12、13歳だった娘は傍らにあったこの石に持たれて泣きつ続けて息絶えた。それから毎夜、この石から悲しい泣き声が聞こえるようになり、里人たちはこの石を”夜泣き石”と呼ぶようになった。」その後、ひとりの武士が通りかかり供養したところ泣き声が聞こえなくなった。」 ※ただし国府台合戦の記録では、合戦時、里見弘次は15歳。初陣で戦死しており、伝説には無理がある。

台座は明戸古墳の石棺のフタだと考えられている。

里見広次ならびに里見将軍士亡霊の碑

1564年1月4日、里見義弘は8千の軍勢で国府台に陣を構え、北条氏康の率いる2万の兵を迎え撃つ。8日に北条軍よる夜襲で里見軍は狼狽ぶりを呈す。敗北した里見勢の戦死者は、里見広次(弘次)、正木内膳(大膳・正木信茂)ら五千名。 ※現地案内板では”正木内膳”だが、”正木大膳”で知られている。

その後、亡霊を弔う者はいなかった。1829年にやっと「里見諸士群亡塚」と「里見諸将霊慕」の2基が建つ。年代不詳だが石井辰五郎によって「里見広次公廟」が建てられた。

姫宮

イチョウの側に姫宮という祠がある。里見氏の姫君がじゅん菜池(国分沼)に入水したのを知り、里人たちが哀れんで霊を慰めるために祀ったという。

曽谷の百合姫伝説でも同じような話があるが、これは享徳の乱に伴い引き起こされた千葉氏の内紛であり国府台合戦と関係ない。それに入水したのも曽谷城に近い別のじゅん菜池(弁天池)である。百合姫伝説のほうが時代が古いため、混同された伝承ではなろうか。

地域の俗信

第2次国府台合戦で敗退した里見氏の一部が曽谷に逃れ、隠れ住んだという伝承がある。そしてこの曽谷では月見をしてはいけない俗信がある。宴で月見をしていたときに北条氏の奇襲を受けたことから忌避していているのだとか。鬼越では里見の残党が粟畑で潜んでいたが殺されてしまい、鬼越では粟を植えないという。また北条氏がとうもろこし畑に潜んで襲撃したことから、国府台ではトウモロコシを栽培しないという俗信があるという。あくまで口伝であるため信憑性はないのだが。

總寧寺(そうねいじ)

市川市国府台3丁目にある安国山総寧寺は、1663年に徳川家綱によって国府台城跡地に移転した寺であり国府台合戦時にはまだなかった。

総寧寺は、1383年、観音寺城の佐々木氏頼により近江国で建立された曹洞宗の寺院である(開山は通幻寂霊)。1575年には北条氏政が下総国関宿に移した。関宿の地では水害が多く、1663年に4代将軍・徳川家綱によってこの国府台に移った。

山門の柱が石材であり違和感を感じる。石柱には曹洞宗里見城跡總寧寺とある。

徳川家康が天下をとると、総寧寺の住職に全国曹洞宗寺院の総支配権を与えた。歴代住職は10万石の格式待遇で、江戸小石川には邸が与えられた。下馬石によって格式の高さが伝わるとのこと。

江戸名所図会に描かれている当時の總寧寺境内。

境内にある小笠原政信夫妻の供養塔(五輪塔)。※下総関宿藩初代藩主。かつては小笠原諸島の発見者、小笠原貞頼夫妻の墓と伝わってきた。

からめきの瀬(矢切の渡し)

渡し船で知られる「矢切の渡し」が通っている辺りは、「からめきの瀬」と呼ばれた浅瀬であった。金町・松戸から市川・小岩あたりがその浅瀬であり、二度の国府台合戦で北条軍が渡河したという。そのため、このあたり一帯が戦場になったのは言うまでもない。

渡し船で知られる「矢切の渡し」が通っている辺りは、「からめきの瀬」と呼ばれた浅瀬であった。金町・松戸から市川・小岩あたりがその浅瀬であり、二度の国府台合戦で北条軍が渡河したという。そのため、このあたり一帯が戦場になったのは言うまでもない。

北条氏の前線基地であった葛西城

第1次国府台合戦(1538年) 、第二次国府台合戦(1563年・1564年) において、葛西城は北条氏の前線基地として利用される。そのため、国府台合戦の前哨戦として里見氏の攻撃を受けており、そのときに罹災したという寺社がいくつかある。

環七通りに分断された葛西城本丸跡。北条氏家臣 遠山綱景が葛西城の城主であったときに第二次国府台合戦が勃発するが、遠山綱景はその戦で討ち取られた。

環七通りに分断された葛西城本丸跡。北条氏家臣 遠山綱景が葛西城の城主であったときに第二次国府台合戦が勃発するが、遠山綱景はその戦で討ち取られた。

渋江陣屋(里見氏の陣屋)

江戸時代、渋江村名主の屋敷があった所に、里見氏の陣屋が置かれたと伝わっている。現在の白髭神社(葛飾区東四ツ木)あたりである。第二次国府台合戦の前に設置されたと推測できるが、前哨戦の葛西城攻めに備えて置かれたものだろうか? 500m離れた所に兵火で罹災した西光寺があるのも現実味がでる。

江戸時代、渋江村名主の屋敷があった所に、里見氏の陣屋が置かれたと伝わっている。現在の白髭神社(葛飾区東四ツ木)あたりである。第二次国府台合戦の前に設置されたと推測できるが、前哨戦の葛西城攻めに備えて置かれたものだろうか? 500m離れた所に兵火で罹災した西光寺があるのも現実味がでる。

また、北条家家臣・山中内匠助が葛西郷渋江を有していた記録もあり、山中氏の陣屋という説もある。 これが内匠助を称した山中頼次であれば、永禄6年(1563年)12月の記録を最後にして消息不明となっている。 第二次国府台合戦に伴い、里見氏によって陣屋を襲撃されたということだろうか?

国府台合戦で罹災した寺

葛西清重(かさい きよしげ)館跡とされる西光寺(東京都葛飾区四つ木1丁目)。永禄年間の戦火により一度衰退しているが、これは第二次国府台合戦の戦火と思われる。

葛西清重(かさい きよしげ)館跡とされる西光寺(東京都葛飾区四つ木1丁目)。永禄年間の戦火により一度衰退しているが、これは第二次国府台合戦の戦火と思われる。

1469年に開創された観蔵寺(葛飾区高砂5丁目)。第二次国府台合戦により焼失したが1653年に再興。江戸時代は高砂天祖神社の別当寺であった。

1469年に開創された観蔵寺(葛飾区高砂5丁目)。第二次国府台合戦により焼失したが1653年に再興。江戸時代は高砂天祖神社の別当寺であった。

東京都葛飾区高砂にある大光明寺。『葛飾区史』によると元は青龍山西涼院 極楽寺。寺伝によれば、鎌倉時代後期の武士、青砥藤綱が菩提寺として創建したとされる。

東京都葛飾区高砂にある大光明寺。『葛飾区史』によると元は青龍山西涼院 極楽寺。寺伝によれば、鎌倉時代後期の武士、青砥藤綱が菩提寺として創建したとされる。

気になる松戸街道

千葉県道1号市川松戸線のこと「松戸街道」。市川城の比定地である弘法寺と国府台城との間の街道で、台地と台地が分断された地形で、和洋女子大のあたりは人工的な堀切跡のような雰囲気がある。ここはパソ兄さん高校時代の通学路でもあったが、中世の遺構の名残ではないかと勝手に想像している。

★Alienwareノートの一部モデルに、24%オフ クーポン。★そのほか、17%~23%オフ クーポンの対象モデル多数あり!★8年連続世界シェア1位!DELLモニタがオンライン・クーポンで最大20%オフ!

クーポンコード掲載はこちら ⇒ 【DELL公式】 お買い得情報ページ

★DELL直販合計8万円(税抜)以上購入で、楽天ポイント3,000ポイントプレゼント!★合計15万円(税抜)以上購入なら、楽天ポイント7,500ポイントプレゼント!

※パソ兄さんサイトの経由特典となっており、リンク先の優待専用ページでの手続きが必要になります。(それ以外の注文では対象外) ※予告なく変更または終了する場合があります。

8万円以上購入なら ⇒ 【 3,000ポイント付与の優待専用ページへ招待 】

15万円以上購入なら ⇒ 【 7,500ポイント付与の優待専用ページへ招待 】

※DELLは、「顧客満足度調査 2019-2021年 デスクトップPC部門3年連続1位」 ※出典-日経コンピュータ 2020年9月3日号より

DELL法人モデル(Vostro、Precision、OptiPlex、Latitudeシリーズ)の購入を希望なら、当サイトの「特別なお客様限定クーポン情報」を御覧ください。掲載コンテンツ・ページはこちら!

コンテンツ ⇒DELLパソコンをもっとお得に購入!クーポン情報